入手

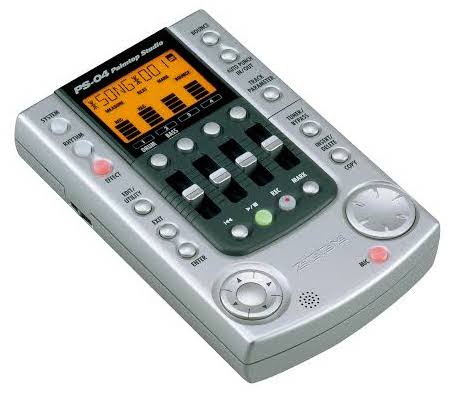

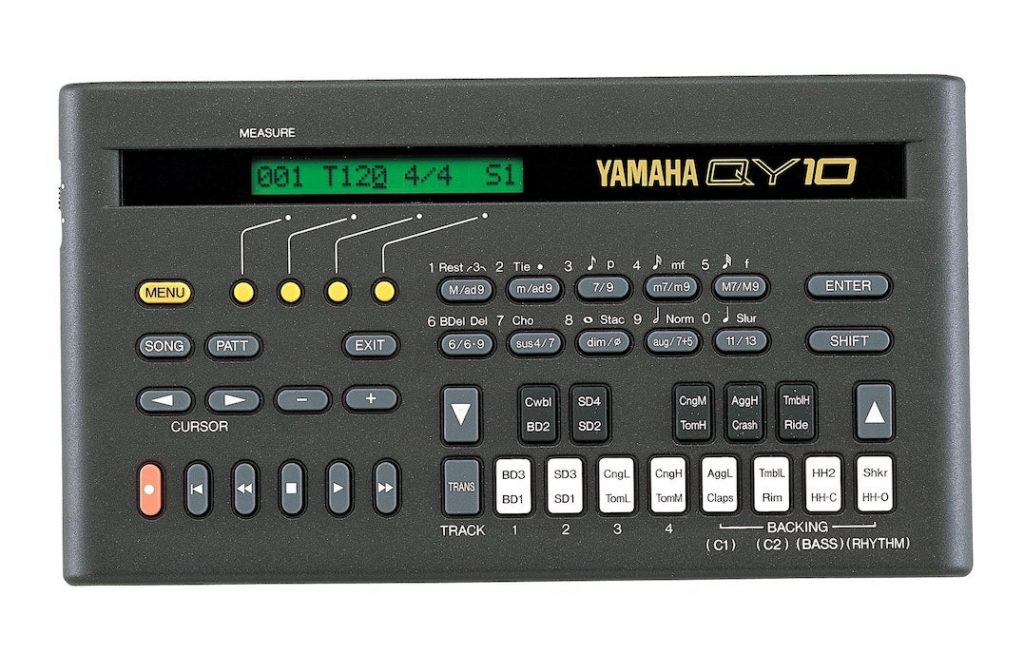

長野県のハードオフで2千円ほどで購入。

YAMAHAのQYシリーズももうQY70とQY8を持っているが、こんなところでこんなものを見つけたら保護しないわけにはいくまい、という気になってしまい購入。

箱・説明書・ACアダプターもなかったが、ACアダプターはQY8用に買ったPA-3で普通に動いた。

概要

MIDIシーケンサーであり、音源であり、自動伴奏機でもある。

他のQYシリーズ同様、ACアダプターに加え電池でも駆動するポータブルサイズ。

コンセプトは“スキーバスの中で曲作りを”と謎だが、まあとにかくそれくらいポータブルサイズだということか。

所感

完動品だし、デザインも好みだし、いっちょものにしてやろうと思ったのだが、QYシリーズも30年前の初号機まで遡ったらさすがにきつかった。

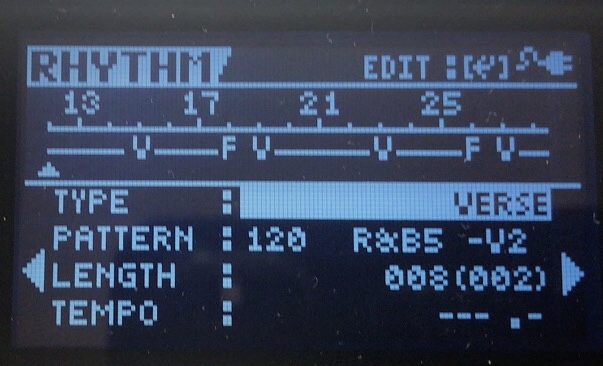

シーケンサーはまだいいとして、自動伴奏機能となるとその操作はどうにも複雑。

説明書が斜め読みしづらい。拍ごとパターンの番号を割り当てる方法を見つけるも、そのための“BKステップレコードメニュー”とやらへの行き方が分からず。そして前の章の基本操作にその説明を見つけるも、今度は“ファンクションキー”がどれか分からず。さらに前の章のパネルの説明に遡るなど。まあ、頭から読めということだな

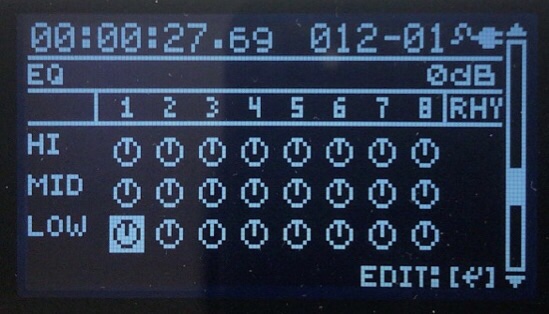

そんな説明書と格闘し、どうにか1-2曲作るところまではいったが、いまだにC I・C II・BS・RTの4トラック構成など理解できない部分がある。コードが2つってどういうこと? リズムパターン作成もしんどそうでやってない。

UIも、入力したコードがあとから見えないとか、曲作りするとなるとこの制限は苦しそう。

しかも説明書がないからってネット上のPDFのを見たら紙のマニュアルのスキャンだからワード検索できないし、字もかすれてて読みづらいし大変。

あとはまったのはボタンの刻印。右向きの三角形のボタンを押せというのだが、右向き三角形って再生ボタンと右カーソルキーの2つあるんだよな。再生ボタンのことだと分からず迷った。カーソルキーは矢印にするとかして。

えーとこれ、“スキーバスで曲作りを”とのコンセプトで作られてるんだよな。そんなナンパな聞こえほどこの操作習得は簡単じゃないぞ。というか、本当にこれでスキーバスで曲作りした人はいたのか?

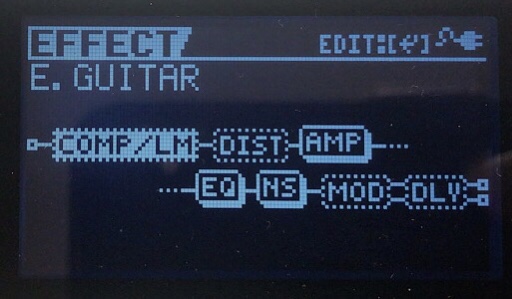

そして、機能面でも、音色31種類・パターン76種類・コード20種類ということで、苦労して操作習得して得られるものがこれかと考えると寂しくなってくる。

コードは(#9)がなかったり。あと(♭5)か(#11)どっちか欲しかったなあ。

しかしまあ、とにかく30年前のQYシリーズ初号機ということで、当時としては画期的だったんだろうと思うほかない。

シーケンサー+音源というだけでも大したものと言うべきか。そしてそこに自動伴奏機能まで搭載してるんだから。