Bluetooth接続可能なMIDIキーボード。

概要

MIDIもDIN端子→USB端子ときて、とうとうBluetoothで無線化ときた。

PCはもちろんiPhoneとかにもつながり、無線越しにDAWに打ち込みできちゃう。

オクターブキーを備え、鍵盤数の少なさもカバーできる。

サスティンペダルも接続できる。

Bluetooth接続可能なMIDIキーボード。

MIDIもDIN端子→USB端子ときて、とうとうBluetoothで無線化ときた。

PCはもちろんiPhoneとかにもつながり、無線越しにDAWに打ち込みできちゃう。

オクターブキーを備え、鍵盤数の少なさもカバーできる。

サスティンペダルも接続できる。

秋葉原ヨドバシカメラで新品を1万4千円ほどで購入。

定番のオーディオI/F。

2chのオーディオ入力とMIDI I/Oを備える。

私にとってDTMはイコールMIDI。扱える楽器はMIDI楽器だけだからシーケンサーさえあればよく、生音を録音できるオーディオI/Fなんて必要ないと思っていた。

なのに何で買っちゃったか。ギターも弾かないし、歌も歌わないのに。

Roland FA-06でキーボード内蔵のでオーディオI/Fというものを知り、単品で1個持っとくかと思って買ったというところ。

買ったからには何かつないでみようと、大正琴をつないでみたりした。MIDI楽器じゃないライン接続できる楽器は? ということで探したところ実家の蔵にあった大正琴が思い当たったのだった。

録音したいものがあって録音機材を買うのではなく、買ったから何か録音しなきゃ、とは目的と手段が逆転しているなあ。

D-PREと書いてあるのがマイクプリアンプとやらで、何やらものがいいらしいのだが、何のことやら全く理解していない。宝の持ち腐れだ。

とりあえず、MIDIは個人的にはまだまだ需要があるので、MIDI I/Oとしては活用している。USBバスパワーで動作するのもありがたい。

ポータブルシーケンサー。

Yahoo!オークションで3,600円ほどで購入。

音源でありシーケンサーであり自動伴奏機であり、おまけにミニキーボードでもあり。

自動伴奏機能はリズムとコードが指定できる。リズムはユーザ定義もできる。

自動伴奏機能なんて! 一音残らず打ち込んでやるわ、とか思ったけど、実際触ってみるとこれが悪い気がしない。よくできてて、よくぞこの小さいメカにこれだけの機能を詰め込んだもんだと感心。開発者の本気でユーザーの楽曲制作をサポートしたいとの意気込みを感じた。

音源もエフェクトが掛けられるとか多彩。

操作はクセがなく分かりやすい。

メディアは内部メモリのみでリムーバブルではないのが惜しいが、まあMIDIケーブルでI/Oしよう。MIDIはSYNCできるのでPCのデータを取り込むなんてこともできる。

OUTがミニジャックとは。1/4インチにしてほしかった。

単三電池6本で駆動するが、せいぜいもって半日。本格的に使うならACアダプターを備えよう。純正はYAMAHA PA-3Bだが、今はPA-3Cという同等品の方が手に入りやすい。

あと、バックアップ用のボタン電池切れで「Backup Batt.Low」と表示されるのが定番みたい。私が入手したのも御多分にもれず。バッテリー交換は難しくなく自分でやった。

バッテリー低下を表すのに、メッセージとともにQY70が生気のない表情を浮かべるイラストが表示される。手の中で小さな命が潰えようとしているようで何ともいたたまれない気持ちになった。バッテリー交換し蘇生され安堵した。

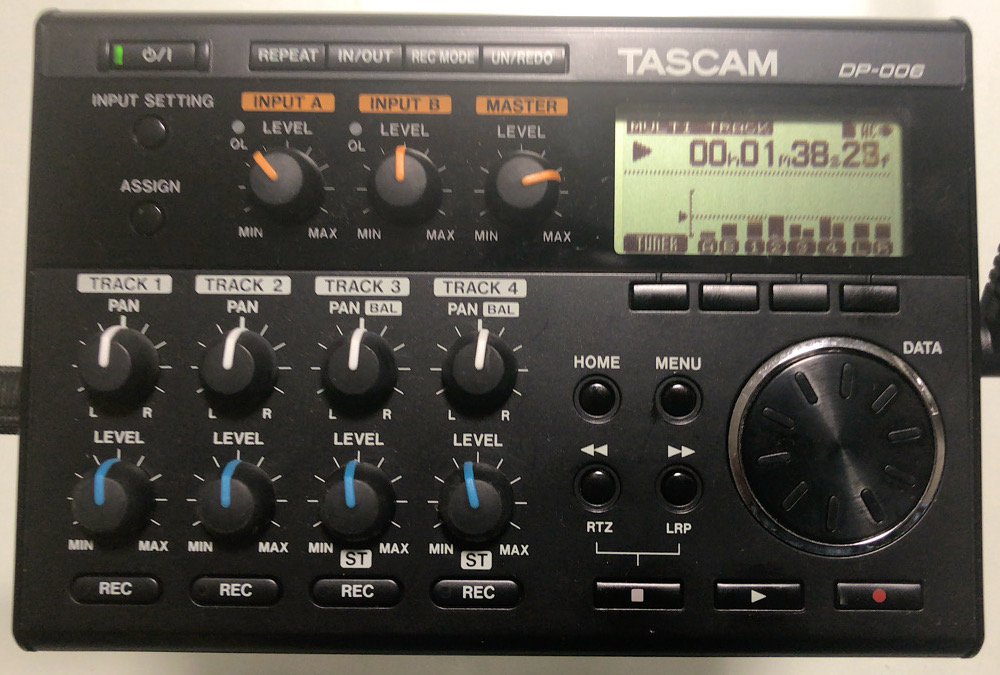

4トラックMTR。

本体を千葉のハードオフで8,640円で購入、その約1年後、ACアダプタを埼玉のハードオフで800円で見つけ購入。よう見つけたなあ。

ライン録りに加え内蔵マイクによる録音が可能。

トラックの数だけノブが並ぶデザインは見た目もかっこよく操作性も良い。

曲はちゃんとタイトルをつけて保存できる。

編集は、定番のERASEとDELETEのどっちが何? という分かりにくい表現が廃されている。SILENCEとCUTとか。他社もみんなこの表現にしようぜ。各機能選択時に機能をイメージしやすい図が表示されるのも分かりやすくて良い。

ミックスダウンしWAV出力できる。SDメモリをPCに読み込めば出力したWAVが見えるのであとはPC上でどうとでも。オーディオI/Fを買う前は本機を音声をデータ化するのに使用したもの。

チューナー機能も備える。

本機裏面にねじ穴がありカメラ用の三脚に固定できたりする。

エフェクター機能なし・伴奏機能なし。

OUTがミニジャックとは。1/4インチにして。

しばらく使ってるとSDメモリアクセスBUSYみたいなエラーが出てしまい、実用にはもう限界っぽい。メモリのせいか?

ACアダプタがノートパソコンの並みにごつい。

メトロノームの音が耳に優しくない。

あと、起動画面に表示される絵が何か暗くてテンション下がる。

言ってしまうと、ただ録音できるだけで、エフェクターや伴奏機能付きのMTRを知ってしまうと必要性が薄れてくるマシンではあるが、個人的には初めて買ったMTRであり、MTRの楽しさを教えてくれたマシンであることは確か。

2017年に秋葉原で中古で8万6千円ほどで購入。

もうバンドなんてしない、なんて思ってたけど、思いがけず声をかけてもらったので、いっちょまたやるかと思い購入。

オールインワンシンセ。鍵盤・音源・シーケンサー、さらにサンプラー、さらにオーディオI/Fを搭載。

持ち運びが辛いからと61鍵を選択。もう若くないし。

音色たっぷり。カテゴリー化されており探しやすい。

シーケンサーはカラー液晶による表示もあり使いやすい。

打ち込み音はこのキーボード単体でWAV化可能。

データはSDメモリに記録。

さらに別売りのドングルを挿すと無線LANに対応するんだとか。今や楽器が無線LANにつながる時代だよ。

プリセット音色に片っ端からディレイが掛かってるの何で? これを外すにはユーザ音色にコピーしてディレイを外して保存するしかない? いやめんどくさいわ。

テンキーがなく、大きな数値をダイヤルで入力するのはしんどい。と思ったらサンプラーボタンがテンキーになるって? でもその設定を毎度するのは面倒。

説明書に“DAWと連携”と書いてあった。DAWって何かな? と分からなかったが、ようはオーディオI/Fを搭載してるのね!

SteinbergのオーディオI/Fを買う前はひとしきりオーディオI/Fとして使ったもの。でかいオーディオI/Fだったなあ。

2005年頃、17万円で購入。

ピアノ教室に通うよう購入した。

まあ普通の電子ピアノ。

この電子ピアノで練習して、ドビュッシーの「ベルガマスク」の「パスピエ」「月の光」、ラヴェルの「クープランの墓」の「プレリュード」を習った。

ピアノ以外にもオルガンやクラビネットの音が出たり、移調機能もあり、練習に変化をつけたくなるとそれらで遊んだりしたもの。

下顎にMIDI端子が付いているからと、これにMC-50mkIIを接続して打ち込みしたりした。

良い子の電子ピアノClavinovaも一応MIDI端子は備えるが、これに本当にMIDIケーブルを、しかもシーケンサーをつなぐ人も珍しい?

チャンネルも変えられるからドラムの打ち込みも一応できる。

2001年ごろ御茶ノ水で中古で19,800円で購入。箱・説明書付き。

MIDIシーケンサー。音源は積んでおらず、音を鳴らすには外部音源が必要。

メディアは3.5インチFD。いまだに普通にアクセスできるのが嬉しい。「ガッガッ」と鳴く。

操作はShiftキーを伴うものが多かったり決定がEnterではなくRECだったりクセがあるように思うが、久し振りに触っても割と手が動くのは不思議。案外覚えやすいのかも。操作がのってくるとボタンのパチパチ音が小気味いい。

MIDI端子の接触が悪く頻繁に接続が切れた。だから前の人は手放したのね。

仕方ないので、右手で鍵盤を、左手で端子を押さえて打ち込みしたもの。

のちにメカが得意な人に見てもらったら半田が取れてたとのことで半田付けし直して修理してくれた。おお、治ってる。ありがたい。

シーケンサーというと他にYAMAHA QY70のような小型しかも音源搭載モデルを持ってるわけで、というかPCがあればそれすら要らないわけで、ハードシーケンサー、しかも図体でかくて音源も搭載していない本機を触る機会ももうないんだけど、まあ骨董品が完動する嬉しさから手放さずにいるというところ。結構場所取るけど、置く場所がある限り手放さずにいようとは思う。

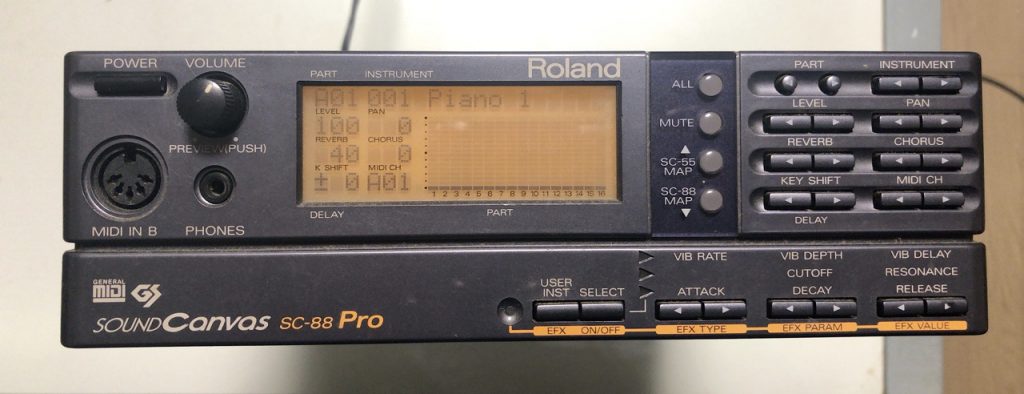

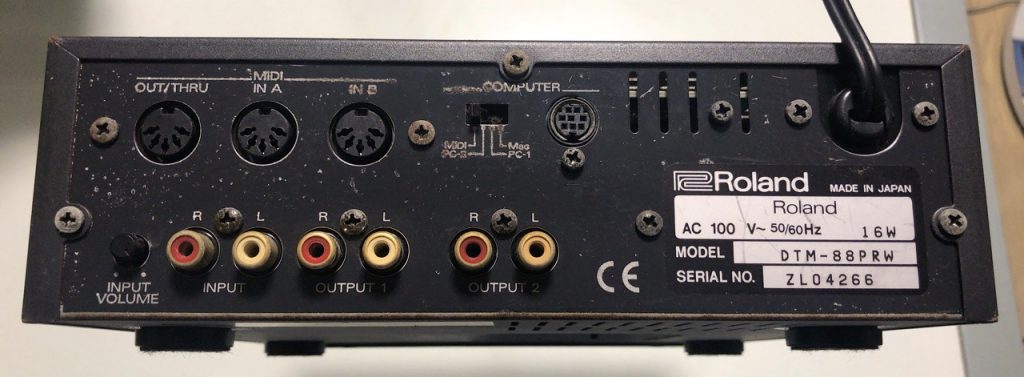

説明不要の往年のDTM音源。

1998年ごろ、ミュージ郎というパッケージで新品を購入した。8万円くらいしたかな。

もう20年も前のことか。今ではリアパネルも錆び、ボタンも反応が悪くなって、時の流れを無情に感じる。

千種類を超える音色を備える。それまでPC標準搭載のFM音源でMIDIデータを作っていたこともあり、同じ曲をこの音源の音で聞いた時は感動した。

ミュージ郎として付属するCakewalk 6というシーケンサソフトでまあよくDTMしたもの。

まだUSBがなかった頃の機材であり、PCとはRS-232Cで接続する。

インサーションエフェクトを売りにしていたが、MIDI信号でこれを制御するにはシステムエクスクルーシブメッセージというものを理解する必要があり、多くのユーザーが挫折したことと思う。あれは16進の羅列を入力するという意味で、音源モジュールに対するマシン語プログラミングみたいなものだった。そりゃ難しいよな。まあ私の場合はそもそもエフェクトというものを理解しておらず、それ以前の問題だった。エフェクトのかけ方は分かったとしても、どの音にどのエフェクトを掛けたらいいか、使い所が分からなければ仕方ない。

フロントパネル操作はほとんど隠しコマンドな同時押し系の操作が多くて覚えられなかった。

この音源がよく売れ、ネット上に“SC-88Pro推奨”のMIDIデータがあふれたあの頃=90年代後半あたりは今“第一次DTMブーム”と言われ顧みられているようだ。

自分としては単に“楽器”を購入したつもりなわけで、ブームに乗ったつもりもないし、あれが一過性の“ブーム”だったとも認めたくないのだが、まあ実際はブームといえばブームだったのかもしれない。

楽器経験がなくてもできる? と楽譜の読み書きもできない人が購入するもDTMとてやはり楽器であり音楽的素養が必要なのねと気付いたこと、またそれなりに素養はあっても、DTMとは“デスクトップで音楽が生み出せて君もミュージシャンに?!”という意味と思わせて、実際は“デスクトップでのみ通用する音楽”の意味だったかと気付いたことで夢から覚めそのブームは去ったというところか。

DTM音源一丁じゃあデスクトップの域を越える音楽は作れない?

いや作れるのかもしれないけど、その頃にはもう「DTMやってます」なんて言い方しないんじゃないかと思う。